Аналогичные, однако, более отчетливые различия между группами больных с различной тяжестью состояния выявлены и у пациентов с личностной и органической патологией, при которых лица с менее выраженными расстройствами значимо отличались от лиц с большей тяжестью состояния практически по всем изучаемым характеристикам социальной адаптации.

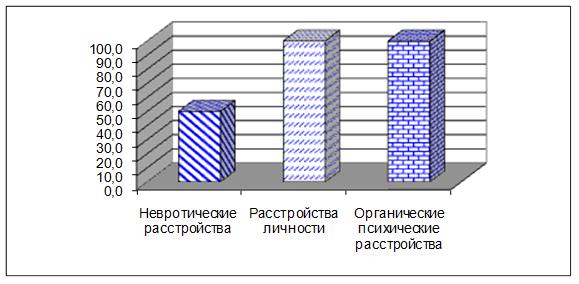

Рис. 8. Частота максимальных показателей СА у больных с минимальной выраженностью расстройств при выписке из стационара

Полученные при проведении корреляционного анализа коэффициенты (табл. 27, 28) подтверждают изложенные выше положения о наличии взаимосвязи между выраженностью расстройств на госпитальном этапе заболевания и качеством социальной адаптации в дальнейшем. При этом, более отчетливое влияние тяжесть состояния оказывает на уровень СА при органических и личностных расстройствах, а выраженность расстройств при выписке является более значимой, чем при поступлении в стационар.

Выявленные тенденции, достаточно убедительные при рассмотрении в рамках среднегрупповых показателей, не всегда, впрочем, подтверждаются при анализе конкретных случаев заболевания, что можно проиллюстрировать следующими клиническими наблюдениями.

Клиническое наблюдение № 3.

Больной К., 1979 г.р., военно-учетная специальность – водитель. Направлен на госпитализацию в связи с суицидальными действиями.

Из анамнеза: старший из двух детей в достаточно благополучной семье. Сформировался живым, общительным, отзывчивым, ранимым, обидчивым. В школу пошел вовремя, успешно окончил 9 классов. В ПТУ получил специальность водителя. На военную службу пошел "без желания", однако, жалоб на призывной комиссии не предъявлял. В воинской части к новым условиям адаптировался с трудом, тяготился нахождением в воинском коллективе; отношений с сослуживцами построить не сумел в силу замкнутости, необщительности; жил обособленно, уединенно. По месту службы характеризуется как дисциплинированный, исполнительный, по характеру "тихий, спокойный, даже замкнутый". Настоящее заболевание связывает с судом, на котором выступал свидетелем по обвинению сослуживца в неуставных взаимоотношениях и получением негативных известий от родственников. На этом фоне отметил появление тревоги, разнообразных навязчивых страхов и необоснованных опасений, раздражительности, нарушения сна. Стойко снизилось настроение, ухудшилась работоспособность, "стал хуже понимать, что говорят командиры", что нашло отражение в характеризующих документах: "неудовлетворительно усваивает материал боевой подготовки, требования уставов ВС РФ". Выхода из сложившейся ситуации не видел. На фоне чувства безысходности, бесперспективности, находясь на дежурстве в ночное время, нанес более 10 самопорезов лезвием на левом предплечье. Направлен на стационарное лечение и освидетельствование в психиатрическое отделение.

При госпитализации пытался пронести с собой лезвие, так как "не знал, что здесь со мной будет". В отделении наблюдались утомляемость, астенизированность. При разговоре на эмоционально значимую тему становился тревожным, речь – экспрессивной. Отмечалась неустойчивость внимания, рассеянность, эмоциональная лабильность, легкость возникновения аффективных реакций при психогенных нагрузках, которые, однако, быстро истощались. Был погружен в свои переживания, фиксирован на негативных эпизодах службы. К продолжению службы относился негативно, в случае возвращения в часть угрожал повторным суицидом. В отделении время проводил в пределах палаты, отличаясь необщительностью, безынициативностью. В процессе обследования у больного было диагностировано невротическое состояние с умеренно выраженным, стойким астено-депрессивным синдромом. Комиссован по ст. 17-"б" гр. II ПП РФ 1995 г. № 390. К моменту выписки состояние в значительной степени стабилизировалось, отчетливых признаков психических расстройств не обнаруживал.

Другие статьи:

Семья

Понятие «семья»

Семья – это сложное социальное образование, основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, осуществляющее воспроизводство населения и преемственность с ...

Изучение памяти у детей старшего дошкольного

возраста как проблема

Память, важнейшая характеристика психической жизни. Поэтому, проблема памяти - одна из особенно привлекавших к себе внимание и наиболее изучавшихся проблем психологии. Исследования памяти в настоящее время заняты представители разных наук ...

Современное состояние психодиагностики

Анализируя просчёты, ошибки советской психодиагностики, нельзя обойти и её достижения в этот период. Книги Е.Т. Соколовой (1980), В.С.Аванесова (1982), М.М.Кабанова (1983), Б.В.Кулагина (1984), Л.Ф.Бурлачука (1989), Б.Г.Херсонского (1989) ...